交通事故慰謝料の

無料相談はこちら

お気軽にご連絡ください

新たに改正民法が施行されました。交通事故の損害賠償請求権に関するルールに変更があります。

交通事故で子供を失った両親の苦悩は想像を絶するものがあります。

保険会社には十分な死亡慰謝料を補償してもらう必要があるので、子供の慰謝料の知識が重要です。

子供を失った両親は死を受け入れられないはずです。慰謝料はかなり大きくなるはずですよね?

子供の死亡慰謝料は、独身の男女と同程度の水準といわれているよ。しかし、その相場水準が妥当かどうかは個別の事故ごとに検討する必要があるね。

それじゃあ両親は納得しませんよ!

子供を交通事故で失った両親は、この上ない苦悩を感じるはずです。子供の死亡慰謝料は、通常の場合と比べて、どう考えるべきなのか。

裁判では、家族に対する扶養やそれに準じる役割を担っているかどうかで、慰謝料の金額が変わるそうです。子供の場合、両親の感じる精神的苦痛は最たるものがありますが、子供自身は扶養の役割を果たしていないため、慰謝料相場は一般の独身の人と同程度の水準のようです。

保険会社は、子供の死亡事故の場合でも、遺族だけで交渉している限り、慰謝料相場すら支払ってもらえないことが少なくありません。弁護士に依頼すると、相場水準まで慰謝料が大幅にアップする効果があるため、相談することが必要不可欠とのことです。

また、子供の死亡事故の場合、相場水準を上回る慰謝料が認められることも少なくないとのことでした。

(死亡事故の慰謝料まとめ表)

|

一家の支柱 |

子供 |

|

|

弁護士基準 |

2800万円 |

2000~2200万円 |

| 任意保険基準からの増額幅 |

+1100万円 |

+750~1000万円 |

先生!どう考えても、子供の死亡慰謝料の相場は低すぎます。

その感覚は正しいかもしれないね。裁判では、両親の苦悩を重視して、慰謝料を相場よりも大幅に増額したものが少なくないよ。

一般の感覚からすると、子供の死亡事故は他の事故に比べて悲惨だと思います。慰謝料にもその感覚が反映されるべきです。

一般に言われている子供の慰謝料相場は、前に紹介したとおり、遺族の慰謝料も合計して2000~2200万円程度とのことです。

しかし、実際の裁判では、個別の事情を考慮して、相場より大幅に慰謝料を増額する例があるとのことです。裁判官も、子供を亡くした両親の苦痛を想像し、ある程度合理的な金額を認めているのでしょう。

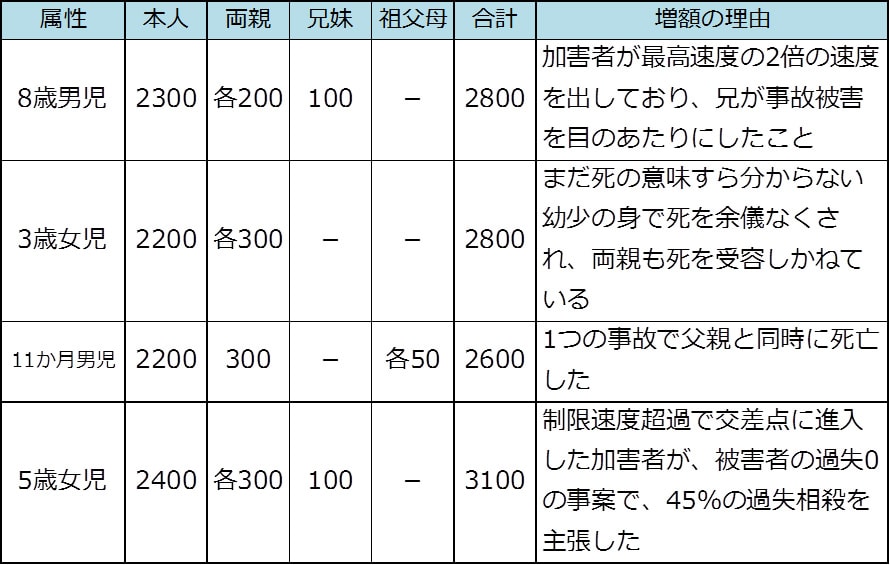

たとえば、下の表の2番目の裁判例では、事例に特有の事情を考慮したというよりは、子供の死亡事故に共通する内容を増額理由として、合計2800万円の慰謝料を認めています。

裁判例の傾向をみる限り、子供の死亡事故の場合、一般の慰謝料相場よりも増額した慰謝料が認められる可能性が高いとのことです。諦めずに、弁護士さんに相談して粘り強く交渉し、場合によっては裁判を起こすのも一つの選択肢かもしれません。

<子供の死亡慰謝料の裁判例>

(単位:万円)

(単位:万円)

子供の死亡事故には、どうして弁護士が必要なんですか?

両親は子供を失ったことだけで、精神的にぎりぎりの状態で冷静な事故対応は難しいことが多いよ。ほかの事故以上に、弁護士の法的サポートを受ける必要性は高いね。

難しい事故対応は専門家に任せて、両親には子供を失った悲しさや過去の思い出と向き合う時間を大切にしてもらうってことですね。

子供の死亡事故を弁護士に依頼すべき理由として、慰謝料が大幅に増額することはもちろんですが、それ以外にも大切な点があるらしいです。

子供を失った両親が、加害者や保険会社と事故について交渉するのは、心理的に大きな負担があります。どれだけ熱心に交渉しても、相場通りの慰謝料も払ってもらえなければ、怒りも頂点に達するかもしれません。

弁護士に依頼すれば、保険会社や加害者との交渉を一手に引き受け、両親の心理的負担をなるべく軽減してもらえるのは大きなメリットです。

加害者の刑事裁判の手続で、被害者参加人の代理人として弁護士が活動してくれたり、自賠責保険への申請手続など煩雑な手続も代行してもらえたりすることもあるようです。

本当に辛い状況のときこそ、弁護士へ相談し、精神的負担をできる限り緩和することが大切ですね。

(まとめ表)

|

遺族のみ |

弁護士に依頼 |

|

|

心理的負担 |

加害者や保険会社との直接対応で負担が大きい | 交渉を一括して依頼でき交渉に関する心理的負担を軽減 |

|

慰謝料 |

相場を大きく下回る金額 | 相場を上回る慰謝料を得られることもある。 |

|

刑事手続への関与 |

十分な関与できず | 弁護士が被害者参加制度の代理人として活動できる |

|

各種手続の負担 |

煩雑な手続の負担 | 弁護士が代理人として対応し、煩雑な手続から解放される |

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。

現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了